致敬医师节:有你们,真好!

如果说,世界上令人敬重又不愿见到的人是谁,医生有可能高票当选。但,这场突如其来的新冠肺炎疫情,让我们重新认识了他们。

2020年8月19日,是第3个中国医师节。今年的中国医师节,意义独特。面对突如其来的新冠肺炎疫情,全国医师义无反顾地冲在最抗击疫情最前沿,甘当群众的健康守护神。

忘不了今年春节那些逆行而上的背影。

忘不了疫情当前一封封言辞恳切的请战书和令人动容的红手印。

忘不了隔离病房里,那些被汗水浸透的护目镜和防护罩下脸孔上的伤痕。

忘不了他们面对疫情时视死如归的誓言。

摘掉防护面罩,他们的脸上伤痕累累,却笑容依旧灿烂。

宁夏新冠肺炎确诊患者在自治区第四人民医院集中救治期间,医生们争分夺秒与病魔赛跑。

每一次抢救,都是与死神赛跑,每一次治疗,都是与病魔交锋。

他们是战士,他们是英雄。他们,也是普通人。

他们也有妻儿父母,他们也有恐惧烦恼。在疫情一线采访的时候,我不止一次问他们,害怕吗?父母、爱人、孩子怎么办?那一刻,他们眼里有愧疚,有不舍。但最终,他们依旧义无反顾。哪里有患者,他们就冲锋在哪里,哪里有病魔,他们就战斗在哪里。

人最宝贵的是生命,生命对每一个人只有一次。他们却以生命捍卫生命,无影灯下力挽狂澜,疫情灾区冲锋陷阵,用自己的热血和汗水为我们筑起抗击病毒的铜墙铁壁。

疫情仍未结束。在这个属于自己的节日里,无数医者依旧坚守在救死扶伤一线。

来到人间,去往天堂,生命两头陪伴我们的,是医生。

今天,在这样的日子,让我们怀着感恩的心,对他们说声,谢谢您。

3月16日,宁夏新冠肺炎确诊患者清零。

将8月19日设立为中国医师节,意味深长。这些年来,人们对医务工作者的误解依旧不少;伤医事件,时有发生。现在社会上弥漫着一种情绪:病人交到了医院,交给了医生,就必须治好,不能出任何问题。可医学是科学而不是神学。医学在发展,但疾病也在发展啊。我们需要信任医生,更需要尊重医生、理解医生。要知道,医生是我们患难与共的“战友”,我们共同的敌人,是疾病。无论病情多么凶险,医生会和患者风雨同舟,不离不弃。没有医生,就没有生命的延续;尊重医生,就是尊重生命。这,是我们在医师节最好的祝福。(宁夏日报记者 尚陵彬)

传染病医院的专职医师:与传染病打交道是我的日常

2月26日,自治区第四人民医院专家抢救危重症患者。

2月3日,自治区第四人民医院呼吸一科副主任邱蕾接受记者采访。

8月18日一整天,自治区第四人民医院呼吸一科副主任邱蕾都在忙个不停。在宁夏唯一的传染病专科医院工作,与传染性疾病打交道是邱蕾的日常工作。

2020年1月24日,自治区第四人民医院接收第一例新型冠状病毒感染肺炎患者开始,邱蕾就奔波在一线,担负跟随负压救护车转运全区各市、县新冠肺炎确诊患者的任务,一天24小时她随时待命。由于病人比较分散,且各地上报时间不统一,只要接到电话,就得随时出发,有时凌晨两、三点,有时一天出车三四次。

几天后,得知疫情救治一线力量不足,邱蕾主动请缨进入隔离病房工作。

“我们是宁夏的传染病专科医院的医生,整天与传染病打交道,而这些年,我们一直在参与着自治区重大疫情救治工作,也有了一定的经验,这个时刻,我们必须迎战而上!”

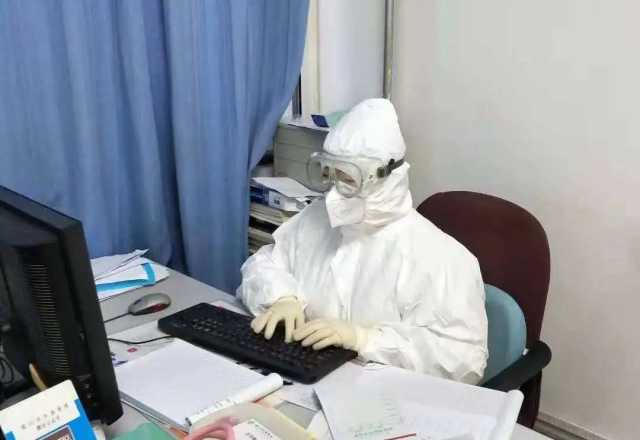

身穿防护服、头戴面罩,脸上是闷得透不过气的N95口罩,一进去就是六七个小时。“不喝水,少吃东西,这样能坚持更长时间。”“一进一出,怕浪费宝贵的防护服。”她说。

在治疗中,看到患者对新冠肺炎的无知、焦虑、恐惧,在隔离病房的孤独无助,邱蕾除了疾病正常诊疗,主动与患者交流、沟通,进行心理疏导。那时候,她似乎忘记了,在病房的滞留时间,也会大大增加了自身被感染的风险。

2月12日,当邱蕾结束第一阶段救治工作撤出隔离病区进行14天集中医学隔离观察时,可她考虑到确诊患者明显增多,医院一线救护力量紧张,邱蕾义不容辞的递交请战书,再次进入到抗击新冠肺炎的战场上。

“在党和国家的危急时刻,在人民群众生命健康受到威胁的时候,我们愿意放弃一切,再次投身到新冠肺炎的战斗中去”她在请战书上这样写道。面对等待她回家的儿子,她只得在电话里连声抱歉:“救治病人是妈妈的责任,妈妈还要忙一段时间,暂时不能回去了。”

3月5日,当她结束工作任务后又再次递交请战书随第四批工作组继续坚守新冠病房第一线,负责重症患者的救治工作,直到确诊患者清零。“说实话,一开始,没有人不害怕。但老百姓以性命相托,患者极度恐惧,身为医者,必须勇敢向前、不惧艰险,才能给患者、给所有人以生的希望!”“好在,我们的坚守,我们的全力以赴,取得了阶段性胜利!”

今年医师节的主题是“弘扬抗疫精神,护佑人民健康”。邱蕾说:“我们坚信,终有一天,我们会全面战胜疫情。作为一名医务人员,我们希望全社会对医务人员的赞扬、关心、理解和尊重能够延续下去。”(宁夏日报记者 尚陵彬)

值守发热门诊的白衣战士:拄着双拐也要坚守一线

疫情期间正在专注工作的王炎杰。

今年5月,王炎杰在上班路上不慎摔倒,右腿半月板损伤、韧带撕裂,医生让他做手术,他没同意。两天后,他拄着双拐出现在医院,他说疫情防控不能松懈,发热门诊需要他。

“在疫情期间值守发热门诊,让我收获了很多,既有应对各种病人能力的提升,也有心态的转变。一线工作只要认真对待,沉着冷静,按照操作规程和要求接诊,没有什么可畏惧的。同时,让我更深切理解了医者的责任,坚定了必胜的信心。”8月18日,银川市中医医院发热门诊负责人王炎杰,回首和同事们在发热门诊连续奋战的40多个日夜,他感慨万千。

疫情发生之前,王炎杰所在的感染性疾病科是个名副其实的小科室:加上他3名医生、1名护士,业务范围以肝病诊疗为主。己亥末,庚子初,疫情来势汹汹。发热门诊是阻击疫情的“第一道战壕”,即为分流发热患者,避免院内感染的前方重地,这意味着担当的“责任”大,面临的“危险”多。大疫当前,王炎杰义不容辞,带领两名年轻医生扛起重任,立即到发热门诊值班。

“我刚从外地回来,我有点咳嗽。”“我接触过从疫情比较严重地区回来的人,我有点发热。”……病人描述着自己的症状,王炎杰和同事们也在为病人测量生命体征、登记人员信息。同时,他们还要不停的安抚病人的情绪,一场无声的战役就这样拉开了序幕。

不了解新冠病毒,王炎杰和同事们就利用工作间隙吃透每一版诊疗指南;人手不够,3个人轮番24小时排班。此外,还得面对硬件设施不足、诊疗流程升级、防护物资紧缺等一系列问题。

临近年关,疫情愈加吃紧,医院紧急调度,从各科室抽调的医师、护士相继到位,人的问题暂时得到解决。但不同学科的人走到一起,面对完全陌生的病毒,如何顺利度过磨合期,成为王炎杰需要面对的另一个问题。“那段时间真的是连轴转”,王炎杰说,白天协调各种事务,保障发热门诊正常运转,晚上回到家脑子也在飞速运转,好容易躺床上,门诊医生的求助电话一个接一个。

平均每天工作12小时以上是常态,最累的时候连续上了36小时班,院长看不下去,勒令他不许再上夜班……更深的压力来自心理。和其他科室不同,来发热门诊的病人,大多数都怀着恐慌的心理。所以,发热门诊内的医护人员不得不“两手抓”,一手抓治疗,一手抓心理疏导。“既然选择了这份职业,就应该担起这份责任,虽然辛苦,但很自豪。”王炎杰说。

单看数据,发热门诊每天接诊的病人不过十来个,但耗费的精力远超普通患者。在发热门诊内,一旦穿上隔离服,就意味着一场对膀胱容量的考验开始了。“每接诊一个病人,我都小心翼翼,不敢有丝毫的懈怠,既要耐心询问病人的病情,认真进行体格检查,详细登记病人的信息,保证不漏诊一个可疑病例。” 王炎杰说,短时间内要对复杂病例做出准确的判断,这对他和同事们来说无疑是巨大的考验。

让王炎杰欣慰的是,经过前期磨合,发热门诊各项流程顺利打通,团队合作愈加默契。年轻医生虽然临床经验有限,但责任心爆棚,每每看见他们脱下防护服后那一张张布满勒痕的脸和满是红疹的双手,他都格外心疼。

疫情发生以来,银川市中医院发热门诊累计接诊发热和呼吸道症状患者500余人次,经市级专家组确认“新冠肺炎疑似”病例3人,患者通过服用个体化中药汤剂疗效显著,彰显出中医药在防疫抗疫工作中的优势所在。(宁夏日报记者 李志廷)

奋战战疫一线的老专家:为患者服务永无止境

2月8日,自治区新冠肺炎诊疗专家组副组长、宁夏医科大学总院重症医学科首席专家曹相原向媒体介绍患者治愈出院的情况。

在宁夏抗击新冠肺炎疫情一线战斗中,有一位老专家格外引人注目。在针对患者病情的研讨中,她分毫不让,据理力争,严肃的态度让年轻人私下称她“专家组里的佘太君”;看到患者出院,她又高兴地眉飞色舞,像个孩子。

她就是自治区新冠肺炎诊疗专家组副组长、宁夏医科大学总院重症医学科首席专家曹相原。

曹相原也是自治区新冠肺炎诊疗专家组中年龄最大的医生。

今年春节,新冠肺炎疫情暴发后,64岁的曹相原受命担任宁夏新冠肺炎诊疗专家组副组长。当接到通知诊疗专家组进驻自治区第四人民医院的通知时,曹相原不仅没有觉得害怕,反而有些激动:又可以像2003年抗击SARS一样,又一次战斗在一线。

“我从心底里感谢自治区卫生健康委对我这样一个退休人员的信任,并赋予我重任。”曹相原说,“84岁高龄的钟南山院士、73岁李兰娟院士先后在到达湖北武汉,第一时间奔赴抗击疫情的第一线, 以耄耋的年龄去拯救那些病毒折磨的患者,他们的忘我工作精神让我特别感动,他们是每一位医者的榜样。与他们相比,我真的还很年轻,我特别期待能够为宁夏的疫情防控救治做出我的贡献!”

按照自治区卫生健康委安排,曹相原结合自己参与防控SARS的经验、国家卫生健康委的诊疗指南和防范方案,快速编制了培训教材,将各级医疗机构落实“诊疗方案”的要求一条条列出来,一项项讲清楚,让大家准确掌握诊疗方案的具体要求。

在参与确诊患者的诊疗过程中,曹相原始终坚持严谨、认真的态度,精细研判每位患者的病情,严把诊疗关,与团队一道科学分析重症、危重症患者的病情发展情况,实施有针对性的诊疗方案。“既然我站在这里,我就有责任守护好每位患者的生命。”她说。

2月8日下午,10名新冠肺炎确诊患者治愈出院,这是自宁夏通报新冠肺炎疫情后,首次集中出院治愈患者。“这是我们诊疗组专家们最高兴的一天!也是全区人民最高兴的一天!”64岁的曹相原面对媒体喜悦之情溢于言表。

虽然她已是年过六旬的老人,但在抢救新冠肺炎确诊患者的日日夜夜里,曹相原和团队其他成员一道,坚守在疫情救治最前线,讨论病例、到隔离病房查房,不分昼夜争分夺秒地抢救每位患者,直到3月16日,真正实现了宁夏的确诊病例“零”死亡和医务人员“零”感染目标。

患者康复后,为专家组送来鲜花表示感谢,曹相原拉着患者的手和蔼地说:“看到你们康复的状态,我们就放心了。希望你们加强锻炼、强健体魄。也希望你们尽早回归社会,公众能够以平常的心态去对待。”

第3个中国医师节即将来临,曹相原说:“医学科学无止境,作为一名医生,我为患者服务无止境,只要党和政府有需要,只要人民有需要,我依然还是那个坚定的白衣战士!”(宁夏日报记者 尚陵彬)

健康守门人豆宝强:事儿虽小责任重大

今年36岁的豆宝强是吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心的一名医生,也是许多家庭医生中的一员。每天接触的病患年龄从五六岁到九十多岁,人群覆盖社会生活的各个职业。

“我们的工作很平凡。每天入户随访、完善档案、指导健康。居民血糖、血压的控制,卧床患者的家庭护理都是我们关心的事。此外,我们要定期组织义诊、宣传、健康知识科普,背着随访包穿梭在各个小区之间,事儿虽小,但责任重大。”说起自己的工作,豆宝强的话语透着自豪。

虽不像大医院的医生每天忙碌在救死扶伤的一线,但作为社区家庭医生,豆宝强也有自己的“战场”。

今年1月30日,豆宝强接到上级命令,与吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心救护车司机高永生转运外地返吴人员。这些返回吴忠市、利通区的人员大多是来自疫情区域以及有密切接触的人员。

疫情就是是命令,来不及多想,豆宝强立马做好隔离防护,自当天上午9时到第二天凌晨3时,共接、转运送27名返乡人员。他在严格防护措施下连续工作近19个小时,坚持不进食、不饮水,将节约下来的隔离防护物资让给有需要的同事,为更多病患得到救治贡献了自己的一份力量。

2月6日,豆宝强再次接到通知,要为卫生服务中心所管辖区内医学留观、医学隔离满14天的返乡人员和密切接触的人员及家属解除医学隔离。时间紧、任务重,他立即与各个社区居委会负责人联系、沟通,将达到医学隔离期限的居民详细登记,统筹规划,按照时限性积极分片采取网格化工作模式;同时,为医学留观、隔离居民填写《解除医学观察隔离书》。经过争分夺秒的紧张工作,1个月时间内,他和同事共完成2500人的解除医学观察隔离确认工作。

“当医生就得尽好职守好则,把群众的健康守护好。”豆宝强常以“群众利益无小事”这句话自勉。遇上不理解、不配合工作的居民,他总是能用耐心和真诚赢得支持。

今年6月中旬,豆宝强给一名91岁的独居老人做入户随访服务时,被老人的保姆拒之门外。

“好心好意来上门服务,却吃了闭门羹。”同事委屈不已。

“别着急,我们再好好沟通沟通。”豆宝强鼓励道。

经过他和同事的反复说明,关着的大门终于再次敞开,豆宝强和同事为老人家做完常规医疗服务后,得到对方不住的赞誉:“谢谢你们,之前是我们有所误会,真是感谢你们的热心服务。”

在社区工作多年,豆宝强将一颗真心献给了群众的健康事业,他说,作为一名“健康守门人”,自己身上的责任沉甸甸,也暖融融。

宁公网安备 64010402000805号

宁公网安备 64010402000805号